📘新リース会計基準 実務解説シリーズ 第5回

例外の取り扱い ―「短期リース」と「少額リース」―

リース会計基準では、すべてのリースを資産・負債として認識するのが原則ですが、実務負担や費用対効果を踏まえ、一定のリース契約については会計処理の例外が認められています。それが「短期リース」と「少額リース」です。今回は、この2つの例外規定について、実務上の判断ポイントを紹介します。

2つの例外

借手は、以下の2つの条件を満たすリース契約について、オンバランス処理を行わずに費用処理することが認められます(リース会計基準22項)。

- 短期リース(リース期間12か月以内で買い取りオプションなし)

- 少額リース(資産ごとの価額が少額であるもの)

短期リースの取扱い

✔ 定義

- リース期間が12か月以下

- 延長オプションがないこと

✔ 実務的ポイント

- 短期リースに該当する場合、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することができます。

- 契約期間が10か月でも、延長オプションがある場合は短期リースに該当しません。

少額リースの取扱い

次の(1)と(2)のいずれかを満たす場合に、短期リースと同様に、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することができます。(2)は①と②のいずれかを首尾一貫して選択適用します。

(1) 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、借手のリース料が当該基準額以下のリース

この基準額は、通常取引される単位ごとに適用し、リース契約に複数の単位の原資産が含まれる場合、原資産の単位ごとに適用することができます。

(2) 次の①又は②を満たすリース

① 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースで、かつ、リース契約1 件当たりの金額に重要性が乏しいリース(※)

この場合、1 つのリース契約に科目の異なる有形固定資産又は無形固定資産が含まれているときは、異なる科目ごとに、その合計金額により判定することができます。

② 新品時の原資産の価値が少額であるリース

この場合、リース1 件ごとにこの方法を適用するか否かを選択できます。

(※)BC43項において、旧基準における300万円基準の判定方法を踏襲することを目的としたものである旨が規定されています。

🔷 実務上の具体例(PCリース契約のケース)

- PC20台のリース(リース期間3年)

- 1台あたり新品時価格:13万円(税抜)+利息相当額1.3万円

- 維持管理費:上記と別に1台あたり1万円(利息含め1.1万円)

- 事業内容に照らして重要性が乏しいリースとします

→したがって、リース料総額=((13+1.3)+1.1)*20台=308万円となり、この段階で契約単位で300万円を超えています。

(1)の判定 (判定1)

減価償却資産の基準額を10万円としている場合、利息相当額だけ高めに基準額を設定することが認められています(この事例では11万円とします)。

1台当たり 14.3万円 > 11万円

(2)①の判定(判定2①)

事業内容に照らして重要性が乏しいものの、リース契約1件当たりの重要性が次の通り乏しいとは言えない。

リース契約単位(維持管理費用相当額を除外可)で14.3万円*20台=286万円 < 300万円

(2)②の判定(判定2②)

1台当たりの新品時価格 13万円 < 5,000ドル(BC41項で例示)

(2)①を適用する企業の判定

判定1は基準額を超えていますが、判定2①は維持管理費用相当額を除外した契約額が300万円を下回ることから少額リースに該当します。判定1と判定2①のいずれかが該当すれば良いためです。

(2)②を適用する企業の判定

判定1は基準額を超えていますが、判定2②は1台当たりの新品時価格が基準額を下回ることから少額リースに該当します。判定1と判定②のいずれかが該当すれば良いためです。

短期リースの注記

短期リースについては、費用発生額が含まれる科目及び発生額を注記する必要があります。

ただし、借手のリース期間が1か月以下のリースにかかる費用を含める必要はありません。

一方で、少額リースについては注記の対象外です。

📅 次回予告:第6回:リース期間中の会計処理をどうするか?

👉 投稿予定:2025年8月5日

利息の配分及び減価償却の取り扱いなど、リース期間中の会計処理に焦点を当てて解説します。

この記事は、公認会計士・石谷敦生が執筆しています。

内容はすべて筆者個人の見解に基づくものであり、いかなる団体や第三者の意見を代表するものではありません。

のれん非償却 ― スタートアップへの意見聴取からスタート

2025年7月に入り、日本経済新聞で「のれんの非償却」に関する報道が連日続いています。

このテーマは、のれんの定期償却を求める日本基準と、非償却を採用するIFRSや米国基準との間に大きなGAAP差が存在することでも知られています。

もっとも、日本基準は、のれんを定期的に償却することで財務の健全性や資本効率を重視するという独自の立場を築いてきたともいえます。

今回この話題をブログで取り上げた理由は、これまでとは異なる観点からの検討が、非償却を推進する側から初めて明確に示されたことにあります。

具体的には、次のような論点が提示されています。

- のれんの償却・非償却の選択制を導入するという提案

- 償却する場合は、営業費用ではなく営業外費用または特別損失として処理する可能性

- 規制改革推進会議の**2025年5月28日付答申(P102)**において、財務会計基準機構(FASF)による検討の開始とその後のフォローアップの必要性が言及されていること(企業会計基準委員会(ASBJ)の検討および作業を提言する準備段階)

これらの動きは、いずれもスタートアップの成長促進という視点から生じており、会計基準の運用に対して政策的な要請がかかりつつあることを示しています。

本記事では非償却の是非に踏み込むことは控えますが、今後の議論の進展いかんでは、会計・監査の実務にも大きな影響が及ぶ可能性があります。

以下に、答申関連資料へのリンクを掲載していますので、政策側のトーンや背景を直接ご確認いただく際の参考にしていただければ幸いです。ページ数が多いものは関連が深いページへの直リンクを付しています。

今後も動きがあり次第、本ブログで取り上げていく予定です。

📄 参考資料(PDFリンク・いずれも内閣府公式サイト):

この記事は、公認会計士・石谷敦生が執筆しています。

内容はすべて筆者個人の見解に基づくものであり、いかなる団体や第三者の意見を代表するものではありません。

📘新リース会計基準 実務解説シリーズ 第4回

最初の仕訳が重要!「リース開始日の会計処理」

こんにちは。シリーズ第4回では、リース開始日の借手の仕訳を解説します。

リース開始日:使用権資産とリース負債を認識するタイミング

リース開始日(通常はリース期間の初日)とは、借手が使用権資産の使用を開始する日です。

リース負債はどうやって計算する?

借手のリース負債は、リース料を現在価値へ割り引くことで算定します。リース料は、借手が貸手の原資産を使用する権利に関して行う貸手に対する支払であり、(1)から(5)の要素により構成されます。

(1)固定リース料

(2)指数・レート等により変動するリース料

(3)残価保証の支払見込額

(4)購入オプションの行使価額(行使が合理的に確実な場合)

(5)違約金(解約オプションがある場合)

🔍【参考】:以下はリース料の構成要素ごとの補足解説です。要点のみ確認されたい方は、このセクションを読み飛ばしても差し支えありません。

(2)指数・レート等により変動するリース料

物価連動型のオフィス賃料などが考えられます。こちらの日本経済新聞の記事(2025年7月6日)のようなケースの契約は注意が必要です。

記事から引用したワード

・オフィス賃料を物価連動させる契約

・インフレ定着を見据えて賃料を物価連動させる仕組みの導入

一方で、売上の〇%を歩合家賃として支払うケースは変動リース料ではあるものの、リース負債算定におけるリース料には含めないこととされています。こちらについては、借手の将来の活動によってはリース料を支払う義務を回避することができることから、リース開始日においては負債の定義を満たさないという考え方があるためとされています(リース会計基準BC42項を解釈)

(3)残価保証に係る支払見込額

旧基準では残価保証額をリース料に含めますが、新基準では支払見込額を見積もってリース料に含めることを求めています。見積額が変わる場合はリース料の見直しが求められます。

(4)及び(5)→第3回リース期間の記事をご参考になさってください。

割引率の決定

原則は貸手の「計算利子率」。

ただし借手が計算利子率を知り得ない場合は、自社の「追加借入利子率(同条件で借りたときの想定利率)」を使います。

使用権資産の金額はどう決まる?

借手は、リース負債に加減して使用権資産の金額を算定します。調整項目には以下があります。

+前払リース料

+初期直接コスト

+原状回復費用の現在価値

▲リース・インセンティブ(例:補助金の還元)

そのため、使用権資産とリース負債の金額が一致しないこともあります。

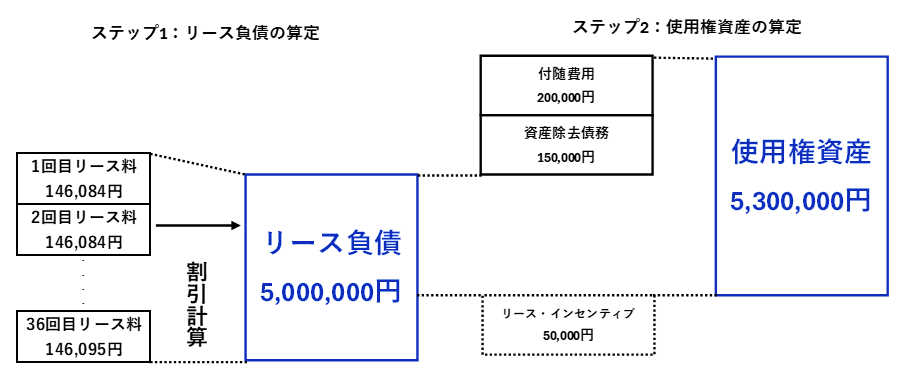

リース開始日における仕訳例

それでは、以下の例に従ってリース開始日の仕訳を作ってみましょう。

- リース期間:3年(36か月)

- 支払方法:毎月月初払い(元利均等払い)

- 月額リース料:146,084円(最終月のみ調整:146,095円)

- 借手の追加借入利子率:年利3.5%(借手は貸手の計算利子率を知りえないとします)

→リース負債の現在価値は5,000,000円になります。 - 付随費用:200,000円

- 資産除去債務の現在価値:150,000円

- リース・インセンティブ(貸手が付随費用の一部を負担し現金で借手に還元):▲50,000円

【仕訳例】

| (借) | 使用権資産 | 5,000,000 | (貸) | リース負債 | 5,000,000 |

| (借) | 使用権資産 | 200,000 | (貸) | 前払費用 | 200,000 |

| (借) | 使用権資産 | 150,000 | (貸) | 資産除去債務 | 150,000 |

| (借) | 現 金 | 50,000 | (貸) | 使用権資産 | 50,000 |

【図解】

📌 使用権資産とリース負債の構成を例に従って図解。(2024年11月のASBJセミナー構成を参考に著者作成)

なお、この計算例は原則的な利息法(適用指針第19項)によるものです。使用権資産総額に重要性が乏しい場合の取扱い(適用指針第40-42項)が、旧基準におけるリース資産総額に重要性が乏しい場合の取扱い(旧基準適用指針第31-33項)を踏襲する形で認められています。

🔍【参考】📄 リース負債の返済予定表(月初払い・年利3.5%・36回)

↓ ▶をクリックすると全体が開きます

📄 返済予定表(36回)を見る (円単位)

| 回数 | 月初残高 | 毎月支払額 | うち利息額 | うち返済額 | 月末残高 |

| 1 | 5,000,000 | 146,084 | 0 | 146,084 | 4,853,916 |

| 2 | 4,853,916 | 146,084 | 14,157 | 131,927 | 4,721,989 |

| 3 | 4,721,989 | 146,084 | 13,772 | 132,312 | 4,589,677 |

| 4 | 4,589,677 | 146,084 | 13,387 | 132,697 | 4,456,980 |

| 5 | 4,456,980 | 146,084 | 13,000 | 133,084 | 4,323,896 |

| 6 | 4,323,896 | 146,084 | 12,611 | 133,473 | 4,190,423 |

| 7 | 4,190,423 | 146,084 | 12,222 | 133,862 | 4,056,561 |

| 8 | 4,056,561 | 146,084 | 11,832 | 134,252 | 3,922,309 |

| 9 | 3,922,309 | 146,084 | 11,440 | 134,644 | 3,787,665 |

| 10 | 3,787,665 | 146,084 | 11,047 | 135,037 | 3,652,628 |

| 11 | 3,652,628 | 146,084 | 10,653 | 135,431 | 3,517,197 |

| 12 | 3,517,197 | 146,084 | 10,258 | 135,826 | 3,381,371 |

| 13 | 3,381,371 | 146,084 | 9,862 | 136,222 | 3,245,149 |

| 14 | 3,245,149 | 146,084 | 9,465 | 136,619 | 3,108,530 |

| 15 | 3,108,530 | 146,084 | 9,067 | 137,017 | 2,971,513 |

| 16 | 2,971,513 | 146,084 | 8,667 | 137,417 | 2,834,096 |

| 17 | 2,834,096 | 146,084 | 8,266 | 137,818 | 2,696,278 |

| 18 | 2,696,278 | 146,084 | 7,864 | 138,220 | 2,558,058 |

| 19 | 2,558,058 | 146,084 | 7,461 | 138,623 | 2,419,435 |

| 20 | 2,419,435 | 146,084 | 7,057 | 139,027 | 2,280,408 |

| 21 | 2,280,408 | 146,084 | 6,651 | 139,433 | 2,140,975 |

| 22 | 2,140,975 | 146,084 | 6,245 | 139,839 | 2,001,136 |

| 23 | 2,001,136 | 146,084 | 5,837 | 140,247 | 1,860,889 |

| 24 | 1,860,889 | 146,084 | 5,428 | 140,656 | 1,720,233 |

| 25 | 1,720,233 | 146,084 | 5,017 | 141,067 | 1,579,166 |

| 26 | 1,579,166 | 146,084 | 4,606 | 141,478 | 1,437,688 |

| 27 | 1,437,688 | 146,084 | 4,193 | 141,891 | 1,295,797 |

| 28 | 1,295,797 | 146,084 | 3,779 | 142,305 | 1,153,492 |

| 29 | 1,153,492 | 146,084 | 3,364 | 142,720 | 1,010,772 |

| 30 | 1,010,772 | 146,084 | 2,948 | 143,136 | 867,636 |

| 31 | 867,636 | 146,084 | 2,531 | 143,553 | 724,083 |

| 32 | 724,083 | 146,084 | 2,112 | 143,972 | 580,111 |

| 33 | 580,111 | 146,084 | 1,692 | 144,392 | 435,719 |

| 34 | 435,719 | 146,084 | 1,271 | 144,813 | 290,906 |

| 35 | 290,906 | 146,084 | 848 | 145,236 | 145,670 |

| 36 | 145,670 | 146,095 | 425 | 145,670 | 0 |

🧾まとめ

本記事では、リース開始日における借手側の会計処理について、リース負債と使用権資産の初回認識を中心に整理しました。

リース料の構成要素を正しく把握し、適切な割引率を選定することが、正確な資産・負債の認識につながります。

📅 次回予告:第5回:例外の取扱い:「短期リース」と「少額リース」

👉 投稿予定:2025年7月20日

次回は、例外的なリースの処理である「短期リース」「少額リース」を実務に即して解説します。

この記事は、公認会計士・石谷敦生が執筆しています。

内容はすべて筆者個人の見解に基づくものであり、いかなる団体や第三者の意見を代表するものではありません。

📘新リース会計基準 実務解説シリーズ 第3回

いつまでが「リース期間」? 借手の「リース期間」の決定

リース会計シリーズの第3回は、借手の「リース期間」を取り上げます。

新リース会計基準では、契約書に記載された期間をそのまま機械的に用いるのではなく、借手が使用する権利を有すると見込まれる期間を適切に見積もる必要があります。

ここで重要なキーとなるのが、「合理的に確実」かどうかという考え方です。

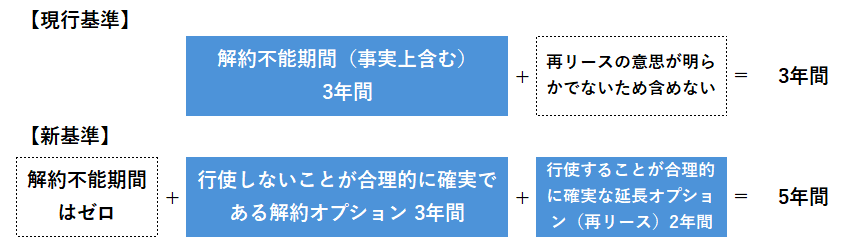

リース期間の考え方:現行基準と新基準の違い

リース期間の考え方は、新旧の基準で大きく異なります。

✅ 現行基準の考え方

現行の「リース取引に関する会計基準」では、事実上解約不能かつフルペイアウトのリース取引を現在価値基準及び経済的耐用年数基準という数値基準(旧基準の判定基準)を使用してファイナンス・リース取引か否かを判定し、該当する場合にリース資産及びリース債務を計上します。

→先にリース期間を決めて、次いでファイナンス・リースに該当するかどうかを判定して資産計上するかどうかが決まります。

✅ 新基準の考え方

一方で、新リース会計基準では、最初に第2回で学んだ「リースの識別」においてリースに該当する契約は短期リース及び少額リースを除き資産計上します。その次にリース期間を決定し、い使用権資産をいくらで計上するかが決まります。

→先にリースを識別し資産計上することを決めて、次いでリース期間を決定します。

このリース期間には、契約で定められた「解約不能期間」に加え、延長オプションおよび解約オプションが合理的に確実と判断される期間も含めることとされています。

🔍 延長オプションと解約オプションの概要

「延長オプション」とは、リース契約が終わった後も、借手が希望すれば契約を延長できる権利のことです。「解約オプション」はその逆で、契約の途中でも借手が契約終了を選ぶことができる権利です。このようなオプションは「借手の判断で行使できる権利」であり、借手に決定権があります。新リース会計基準では、これらのオプションが実際に使われる可能性が相当程度高いか(合理的に確実か?)を判断し、Yesの場合はその期間をリース期間に加えます。この判断は、リース開始日(使用権資産とリース負債を初めて計上する日)に行う必要があります。

借手のリース期間の新旧比較

以下オリジナル設例を準備しました。考え方の一例として参考になさってください。

(契約書記載)

・契約期間 3年間

・中途解約はいつでも可能

・ただし、借手が中途解約を申し出る場合は3年間に満たない残り期間のリース料全額を支払う。

・契約期間満了後の再リースについて、他事情を考慮すると明らかに実行するとまでは言えないが、80%程度の可能性で実行することが見込まれる状況

「合理的に確実」はどの程度確実か?

「合理的に確実(Reasonably certain)」について、新基準上は数値基準を特定していませんが、以下を踏まえると感覚的ではありますが「しちはち割(70‐80%)」程度と考えるのが良いのではと考えています。

📖適用指針BC28項(抄) (LINK→ASBJ企業会計基準委員会HP内の会計基準及び適用指針を指しています)

(1) 「合理的に確実」の判断にばらつきが生じる懸念及び過去実績に偏る懸念

② 「合理的に確実」は、高い閾値にもかかわらず、実務的に閾値が低くなる可能性がある。

📖適用指針BC29項(抄)赤字は著者加筆

なお、📖会計基準第15 項及び📖第31 項に記載している「合理的に確実」は、蓋然性が相当程度高いことを示している。この点、IFRS 第16 号には「合理的に確実」に関する具体的な閾値の記載はないが、米国会計基準会計基準更新書第2016-02 号「リース(Topic842)」の結論の根拠では、「合理的に確実」が高い閾値であることを記載した上で、米国会計基準の文脈として、発生する可能性の方が発生しない可能性より高いこと(more likely than not)50%よりは高いが、ほぼ確実(virtually certain)90%よりは低いであろうことが記載されている。

最後に、「合理的に確実」な解約又は延長オプションの対象期間をどのようにして決定するか?そのプロセスを見てみたいと思います。

どのように「合理的に確実」かどうかを判定するか?

📖適用指針第17項によれば、合理的に確実であるかどうかを判定するにあたって、経済的インセンティブを生じさせる要因を考慮する、とされています。

→借手が今どう考えているか?とは書かれていません。そのうえで、経済的インセンティブの例として以下の要因が掲げられています。

(1) 延長オプション又は解約オプションの対象期間に係る契約条件(リース料、違約金、残価保証、購入オプションなど)

(2) 大幅な賃借設備の改良の有無

(3) リースの解約に関連して生じるコスト

(4) 企業の事業内容に照らした原資産の重要性

(5) 延長オプション又は解約オプションの行使条件

📌適用指針の設例では、状況を整理した上で、(1)から(5)をそれぞれ当てはめたうえで、複数の考えらえる年数のうちどの年数をリース期間とすべきかが検討されている点が重要です。最終的にはご担当の監査法人の同意を取り付ける必要があるため、あてはめのプロセスを文書化することが必要になると考えられます。

🧾まとめ

リース期間は新旧両基準で登場する用語ですが、取り扱いに大きな差があります。そして、新基準において解約不能期間をリース期間に含めるのは当然ですが、行使しないことが合理的に確実な解約オプション及び行使することが合理的に確実と見込まれる延長オプションの両方を加える必要がある点にも注意が必要です。

次回は、「リース開始日の会計処理」を扱います。

資産計上額の基となるリース料には何を含めるべきか? 割引率をどのように決定するか?について解説します。

📅 次回予告:最初の仕訳が重要!「リース開始日の会計処理」

👉 投稿予定:2025年7月10日

この記事は、公認会計士・石谷敦生が執筆しています。

内容はすべて筆者個人の見解に基づくものであり、いかなる団体や第三者の意見を代表するものではありません。